''Metro Roma - Linea B'' nella filatelia

| Fermata | Materiale |

| Laurentina La via Laurentina deve il suo nome a Laurentum, antica città del Latium oggi scomparsa. Secondo Plinio i resti della città si trovavano nella sua villa, i cui ruderi oggi si trovano all'interno della tenuta presidenziale di Castel Porziano. Il suo nome derivava dalla pianta del Laurus che prosperava nel suo territorio. Chi era originario di Laurentum si chiamava nell'antica Roma Laurentiius, da cui derivano il nomi moderni di Lorenzo/Lorenza. Secondo il mito fu fondata da Pico, un antico re di Alba Longa. Su Laurentum regnò per 35 anni Re Latino, figlio di Fauno e di una ninfa locale, discendente di Saturno, la sua sposa si chiamava Amata e sua figlia Lavinia. Secondo il poeta Virgilio [1] vi si stabilirono i troiani guidati da Enea [2] dopo essere sbarcati sulle coste del Lazio nel 1182 a.C., ospiti di Re Latino. Latino volle concedere in sposa ad Enea sua figlia Lavinia, che era già promessa in sposa a Turno re dei rutuli. Durante la guerra che ne seguì tra rutuli e troiani Laurentum venne distrutta, e i suoi abitanti si trasferirono fondando nelle vicinanze Lavinium. Secondo le fonti storiche romane invece gli abitanti di Laurentum uccisero il re Tito Tazio, e furono poi soggiogati dal re Tullo Ostilio. Laurentum decadde dopo una sconfitta navale, e i suoi abitanti fondarono la vicina Lavinium. Laurentum fu la sede originaria dei Penati prima che fossero trasferiti a Lavinium. Oggi, in una parallela della Laurentina, Via Reiss Romoli, vi è la sede della Società Dalmata di Storia Patria [3]; il quartiere Giuliano-Dalmata, delimitato appunto da Via Laurentina, nacque negli anni '40 come villaggio per gli operai impiegati nella realizzazione dei complessi edilizi per l'Esposizione Internazionale di Roma del 1942 (E42), esposizione che poi non si svolse a causa della guerra; le costruzioni, quindi, vennero concesse ad uso dei profughi giuliano-dalmati [4]. |

[1] [2]  [3]  [4]  |

| EUR Fermi Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 29 novembre 1954) è stato un fisico italiano naturalizzato statunitense del XX secolo, tra i più noti al mondo, principalmente per i suoi studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica. Sono celebri, tra l'altro, la sua teoria del decadimento ß, la statistica quantistica di Fermi-Dirac, i risultati concernenti le interazioni nucleari dei neutroni (che gli valsero il Premio Nobel per la fisica nel 1938), la scoperta di nuovi elementi radioattivi (il fermio è così chiamato in suo onore). Enrico Fermi inoltre progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione, che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata. Fu, inoltre, uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan [3], che portò alla realizzazione della bomba atomica [4]. È stato inoltre il primo ad interessarsi alle potenzialità delle simulazioni numeriche in ambito scientifico, nonché l'iniziatore di una fecondissima scuola di fisici, sia in Italia, sia negli Stati Uniti d'America. |

[3]  [4]  |

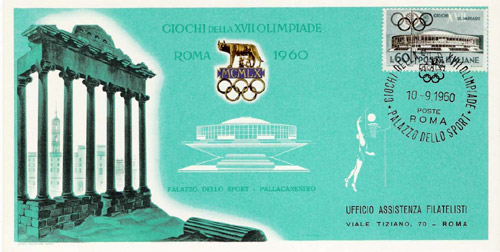

| EUR Palasport Il PalaLottomatica (la Lottomatica gestisce il gioco del Lotto) [1] è il maggiore palazzo dello sport di Roma. Progettato da Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini nel 1956, fu costruito nel biennio 1958-1960 in occasione delle Olimpiadi estive di Roma 1960 [2] [3] [3bis]. Viene diffusamente annoverato tra i capolavori dell'architettura italiana creati dal razionalismo del XX secolo. Precedentemente noto come PalaEUR, dal nome del quartiere che lo ospita, l'EUR, appunto, è stato ribattezzato con il nome della Lottomatica, sponsor che ha finanziato i lavori di ammodernamento, durati dal 1999 al 2003 su progetti di Massimiliano Fuksas. La stazione metro Eur Palasport è stata inaugurata nel 1955 con il nome di EUR Marconi, e solo in seguito la stazione ha ricevuto l'attuale denominazione in seguito all'apertura della nuova stazione Marconi. Si trova nel quartiere Eur, tra viale America e piazza della Stazione Guglielmo Marconi, un piazzale che ha ricevuto questo nome per la vecchia denominazione della stazione. Si trova accanto al lago artificiale creato nell'occasione dei giochi della XVII Olimpiade del 1960 e a qualche centinaia di metri dal Palazzetto dello Sport. Dalla fermata EUR-Palasport, proseguendo per il Viale Beethoven, si raggiunge la sede dell'Ente EUR, noto come Palazzo degli Uffici [4]. |

[1] [2] [2] [3]  [3bis]  [4]  |

| EUR Magliana La zona è stata costruita al di sotto del livello del secondo argine del Tevere [1], nelle cui vicinanze si possono trovare le idrovore usate per bonificare l'area. Confina con la strada che porta ad Ostia [2], e con la zona 'ovest' dell'Eur dove troviamo il Palazzo della Civiltà e Lavoro [3] e di Viale Europa ove si trova la Direzione Generale di Poste Italiane [4]. Presso la stazione della Magliana si trovava, al di là del Tevere, il bosco degli Arvali. Era un luogo sacro in cui si riuniva il collegio dei fratres arvales (discendenti secondo la tradizione da faustolo e fratelli di Romolo e Remo). Augusto [5] [6] ne riordinò il collegio e da quel momento l'imperatore ne entrò a far parte di diritto. Lo stesso nome viene anche dato al fosso che attraversa la periferia occidentale di Roma, il Fosso della Magliana (detto "marrana" in romanesco). Resa famosa per l'operato criminale della omonima banda, la zona è stato oggetto di diffamazioni sia nell'ambito della Capitale che a livello nazionale, diffamazioni accresciute anche da episodi cruenti come quello del "Canaro" (tosacani del quartiere). Nella zona vi si svolsero anche delle storiche lotte della sinistra extraparlamentare, legate soprattutto all'occupazione delle case. Dagli ultimi anni '90 la zona ha acquisito nuovo valore grazie, soprattutto, ad un evidente calo del suo tasso di criminalità e ad una riqualificazione urbana che ne fa un quartiere vivibile. |

[1] [2] [2] [3]  [4] [4] [5]  [6] [6] |

| Marconi Il marchese Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) è stato un fisico e inventore italiano. È conosciuto per aver sviluppato un sistema di telegrafia senza fili che ottenne una notevole diffusione: su di esso si basano TV, radio, telefoni cellulari, telecomandi e molto altro. Una notte di dicembre, Guglielmo sveglia la madre e la invita nel suo rifugio segreto. Su un bancone, appoggiato alla finestra, vi è un tasto telegrafico: basta premerlo per far squillare il campanello dall'altro lato della stanza. Marconi cerca di commercializzare l'invenzione, intuendo che occorreranno grandi capitali per proseguire negli esperimenti. Si rivolge al ministero delle Poste e Telegrafi, dal quale non ottiene risposta: sulla lettera da lui inviata, il ministro ha scritto di proprio pugno: alla Longara che è il manicomio di Roma. Morì a Roma il 20 luglio 1937. Le sue spoglie sono custodite a Sasso Marconi presso villa Griffone (casa paterna di Guglielmo Marconi), dove hanno sede anche un museo e una fondazione a lui dedicati. In segno di lutto, le stazioni radio di tutto il mondo interruppero contemporaneamente le trasmissioni per due minuti, lasciando l'etere in silenzio. |

|

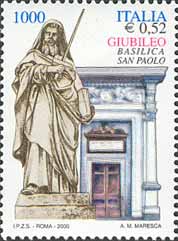

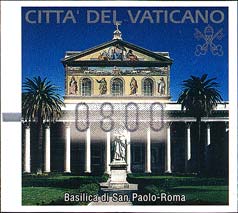

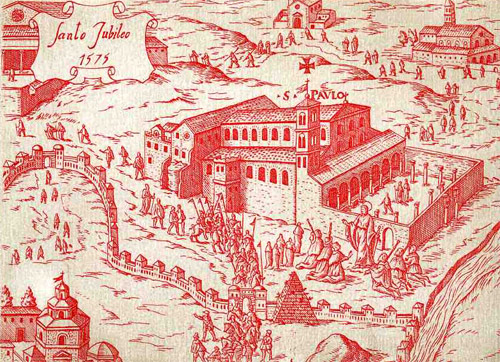

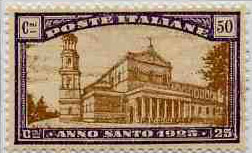

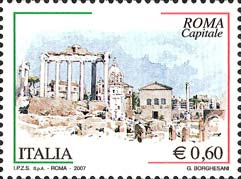

| Basilica San Paolo La basilica di San Paolo fuori le mura [1] [2] è una delle quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Sorge lungo la Via Ostiense, vicino alla riva sinistra del Tevere, a circa due km fuori dalle mura aureliane (da cui il suo nome) uscendo dalla Porta San Paolo. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell'apostolo Paolo [3] (a circa 3 km dal luogo - detto "Tre Fontane" - in cui subì il martirio e fu decapitato); la tomba del santo si trova sotto l'altare maggiore, detto altare papale. L'intero complesso degli edifici non appartiene alla Repubblica Italiana ma è proprietà extraterritoriale della Santa Sede. Nel 1583 si presentava come riportato nell'intero postale del Vaticano [4]. E' stata basilica giubilare nel 1925 [5], nel 1950 [6] e nel 1975 [7]. |

[1] [2] [2] [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  |

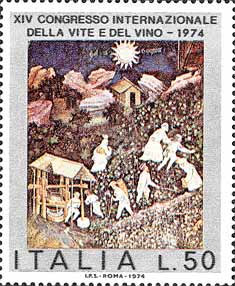

| Garbatella Il quartiere fu fondato negli anni venti sui colli che dominano la Basilica di San Paolo fuori le mura e prende il nome, secondo un'ipotesi abbastanza leggendaria (e maliziosa), dall'appellativo dato alla proprietaria (particolarmente "garbata e bella") di un'osteria, o ancora per l'amenità del luogo, o infine, secondo un'ipotesi più scientifica, per il tipo di coltivazione della vite ("a barbata" o "a garbata", appoggiando le viti ad alberi di acero o olmo) in uso sui colli [1]. L'assetto architettonico trova un giusto compromesso tra l'estetica e la pratica: è un quartiere popolare e popoloso, ma le abitazioni sono collocate, almeno nel nucleo storico, in graziosi villini o palazzine di tre piani al massimo, con grande cura per i dettagli e per la diversificazione degli stili. La Garbatella è tradizionalmente suddivisa in lotti, occupati da costruzioni che circondano cortili e giardini che, soprattutto in passato, erano punti di ritrovo per la popolazione: lavatoi e stenditoi, botteghe e cantine, sedie e muretti. All'interno del quartiere sorge l'Istituto di Studi Politici San Pio V [2]. |

[1] [2]  |

| Piramide La Piramide Cestia (o Piramide di Caio Cestio) è una piramide di stile egizio che si trova a Roma, vicino a Porta San Paolo ed al Cimitero Protestante. Fu costruita tra il 18 e il 12 a.C. come tomba per Gaio Cestio Epulone, un membro dei Septemviri epulonum; è in calcestruzzo, con cortina di mattoni e copertura di lastre di marmo bianco di Carrara [2]; è alta 36,40 metri con una base quadrata di circa 30 metri di lato e si leva su una piattaforma di cementizio. All'interno di questa montagna di calcestruzzo vi è un'unica camera sepolcrale, di 5,95 x 4,10 ed alta 4,80 metri, la cui cubatura costituisce poco più dell'1% del volume complessivo del monumento. Su entrambi i lati verso oriente e verso occidente, a due terzi dell'altezza, è incisa nel rivestimento l'iscrizione che registra il nome e titoli di Cestio; sul solo lato orientale soltanto, a circa un terzo dell'altezza, sono descritte le circostanze della costruzione del monumento. Tra le altre particolarità della piramide Cestia c'è quella di essere per altezza la quarta piramide nell'antico mondo mediterraneo, essendo superata soltanto dalle tre principali piramidi di Giza. |

[2]  |

| Circo Massimo Il Circo Massimo [1] [2] è un antico circo romano, dedicato alle corse di cavalli, costruito a Roma. Situato nella valle tra il Palatino e l'Aventino, è ricordato come sede di giochi sin dagli inizi della storia della città: nella valle sarebbe avvenuto il mitico episodio del ratto delle Sabine, in occasione dei giochi indetti da Romolo in onore del dio Consus. Di certo l'ampio spazio pianeggiante e la sua prossimità all'approdo del Tevere dove dall'antichità più remota si svolgevano gli scambi commerciali, fecero sì che il luogo costituisse fin dalla fondazione della città lo spazio elettivo in cui condurre attività di mercato e di scambi con altre popolazioni, e - di conseguenza - anche le connesse attività rituali (si pensi all'Ara massima di Ercole) e di socializzazione, come giochi e gare. Uscendo dalla fermata della metropolitana, e guardando in direzione dei fori e del Colosseo, sulla destra, si vede il complesso di San Gregorio al Celio [3]. Oggi, il Circo Massimo è il luogo in cui si festeggiano alcuni eventi calcistici, come ad esempio gli scudetti della Roma [4] o la vittoria dell'Italia ai Campionati del mondo di Calcio [5]. |

[1] [2] [2] [3]  [4]  [5] [5] |

| Colosseo La stazione della Linea B della metropolitana di Roma, inaugurata il 10 febbraio 1955, si trova su via del Colosseo, nel rione Monti ed è la porta d'accesso ad una serie rilevante di monumenti: Campidoglio, Lapidario di Roma, Fori Romani, Piazza Venezia, Colle Oppio (Domus Aurea) [1]. L'atrio della stazione ospita alcuni mosaici del premio Artemetro Roma. Gli autori dei mosaici esposti sono: Pietro Dorazio (Italia), Kenneth Noland (Stati Uniti) e Emil Schumacher (Germania). Lasciando la fermata dall'uscita principale ci si trova davanti alla mole del Colosseo, con alla destra l'arco di Costantino. L'altra uscita è su largo Agnesi in direzione di San Pietro in Vincoli. Il Colosseo [2] [3] [4], originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio o semplicemente come Amphitheatrum, è il più famoso anfiteatro romano, ed è situato nel centro della città di Roma. In grado di contenere fino a 50.000 spettatori, era il più grande e importante anfiteatro dell'epoca imperiale. Veniva usato per gli spettacoli gladiatòri e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, rievocazioni di battaglie famose, e drammi basati sulla mitologia classica). Esprime con chiarezza le concezioni architettoniche e costruttive romane della prima Età imperiale, basate rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta ellittica e sulla complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono concatenati tra loro in un serrato rapporto strutturale. |

[1] [2]  [3]  [4]  |

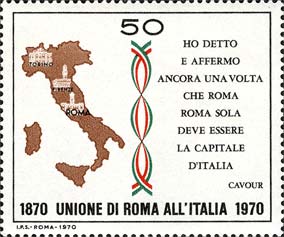

| Cavour Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Isolabella e di Leri (Torino, 10 agosto 1810 – Torino, 6 giugno 1861) è stato uno statista italiano, primo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. Nel 1847 fece la sua comparsa ufficiale sulla scena politica come fondatore del periodico "Risorgimento". Fu eletto deputato al Parlamento nel giugno del 1848. Nel 1852 diede vita al cosiddetto "connubio": una forma di coalizione programmatica tra le componenti più moderate della destra liberale (i cui esponenti più rappresentativi erano Cavour stesso e il D'Azeglio) e della sinistra piemontese (guidata da Urbano Rattazzi), che lo portò nel novembre dello stesso anno a diventare Presidente del Consiglio dei Ministri. Con l'incontro-scontro tra lo statista Cavour e il generale Garibaldi, i due progetti, quello sabaudo, politico e diplomatico, e quello rivoluzionario popolare alla fine andarono verso un solo unico fine: l'unità d'Italia. Appena due mesi dopo la proclamazione del nuovo regno Cavour muore nel palazzo di famiglia a Torino il 6 giugno 1861. |

|

| Termini La stazione ferroviaria di Roma Termini costituisce il più importante scalo ferroviario della città di Roma e d'Italia. La prima stazione fu edificata a partire dal 1862 ed aperta al pubblico il 25 febbraio 1863 con il nome di "Stazione Centrale delle Ferrovie Romane", in concomitanza con l'inaugurazione del collegamento ferroviario di Roma con Ceprano e quindi Napoli. Il 2 luglio 1868 iniziarono i lavori preliminari della nuova stazione Termini con una cerimonia d'inaugurazione alla presenza del papa Pio IX [1]. Nel 1939 venne approvato il progetto di Angiolo Mazzoni per la realizzazione del nuovo impianto ferroviario e la vecchia stazione fu subito demolita. Dopo la guerra, la stazione fu completata dagli architetti Montuori e Vitellozzi e infine inaugurata nel 1950 [2]. Ristrutturata in occasione del Giubileo del 2000, la stazione è divenuta un importante punto di riferimento per turisti e cittadini romani, soprattutto grazie alla presenza di numerosi servizi quali il Forum Termini, un grande centro commerciale situato nella stazione. Oggi Il terminal ferroviario è composto da 29 binari tronchi, 22 dei quali raggiungono la galleria gommata, 4 sono dedicati alle cosiddette "Linee Laziali", e 2, senza pensilina, sono stati ricavati da ex binari di servizio. |

[1] [2] [2] |

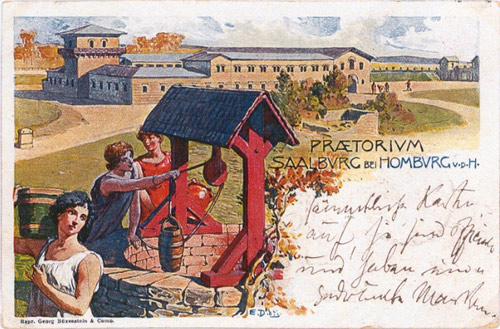

| Castro Pretorio Castro Pretorio è il XVIII rione di Roma, dove risiedette la guardia pretoriana in epoca romana. Lo stemma è il labaro della Guardia pretoriana in oro su sfondo rosso. Il nome deriva dai Castra Praetoria, le antiche caserme risalenti al tempo dell'imperatore Tiberio, in cui trovavano alloggio le guardie pretoriane costruite tra il 21 ed il 23 sotto l'imperatore Tiberio (quello di Roma non doveva essere molto dissimile da quello di Saalburg - Intero postale [1]). Con l'unità d'Italia il rione tornò ad ospitare caserme e strutture militari di acquartieramento, una delle quali, la caserma Macao, diede nome ad una via, ed era fino al dopoguerra il toponimo generico dell'intera zona dietro piazza Indipendenza. Da alcuni anni sui Castra Praetoria è stata costruita la sede della Biblioteca nazionale centrale [2]. |

[1] [2]  |

| Policlinico Il Policlinico Umberto I di Roma, dedicato all'omonimo re italiano, è il policlinico universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Si tratta dell'ospedale pubblico italiano più grande, la cui costruzione venne iniziata nel 1883 su progetto di Giulio Podesti e Filippo Laccetti. I lavori proseguirono fino a tutto l'anno 1902 e nell'agosto del 1904 il Policlinico cominciò a funzionare con una capacità complessiva di 1650 letti. Nel 1937 la Regia Università e il Pio Istituto di Santo Spirito stipularono una convenzione per regolamentare i loro rapporti all'interno del Policlinico. |

|

| Bologna Piazza Bologna deve il suo nome, ovviamente, alla città di Bologna. Antichissima città universitaria e nota per le sue torri ed i suoi lunghi portici, possiede un ben conservato centro storico (fra i più estesi d'Italia), in virtù di un'attenta politica di restauro e conservazione avviata dalla fine degli anni '60 del secolo scorso. La città, le cui origini risalgono ad almeno un millennio prima di Cristo, è sempre stata un importante centro urbano prima sotto i Celti e gli Etruschi (Felsina), poi sotto i Romani (Bononia), poi ancora nel Medioevo, come libero comune (per un secolo è stata la quinta città europea per popolazione). |

|

| Tiburtina La via Tiburtina era una delle vie consolari romane, che congiungeva Roma a Tibur (Tivoli). Fu fatta costruire dal console Marco Valerio Massimo attorno al 286 A.C. . Prolungata fino ai territori degli Equi e dei Marsi con il nome di Tiburtina Valeria, per facilitare i controlli politici di Roma in quelle zone allora provinciali, in meno di 200 km, attraverso l'Appennino conduceva al mare Adriatico, arrivando fino ad Ostia Aterni, l'odierna Pescara (in fig.[1] un annullo ambulante Pescara-Roma). |

[1] |

| Quintiliani Si trova in Via della Pietra Sanguigna e prende il nome dall'antico Casale [1] dei Quintiliani, che sorgeva nelle adiacenze della stazione. In cristallografia, la ''pietra sanguigna'' è l'Ematite [2], dal greco ''ematos'', ovvero ''sangue'': i Greci ritenevano che incarnasse il sangue della terra. |

[1] [2]  |

| Monti Tiburtini Quartiere di Roma, prende il nome dai Monti che dominano Roma lato Nord-Est. I monti fanno parte della ''Comunità Montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini'', checonsta di 18 comuni: Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, Sant'Angelo Romano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano. Monte Catillo è la vetta più alta di tale complesso, che è anche Riserva Naturale del 1997: tale riserva ricade nel punto di passaggio tra la caratteristica morfologia della Campagna Romana, a basse colline tufacee, e i primi rilievi appenninici costituiti dai Monti Tiburtini, di cui Monte Catillo è parte integrante, e dagli adiacenti Monti Lucretili. Il territorio è ben delimitato da contrafforti rocciosi anche molto aspri cui si affiancano, nella parte interna, un'alternanza di colli e piccole vallate di origine carsica. Sui Monti Tiburtini sorge Villa d'Este, a Tivoli. |

|

| Pietralata Nasce come una delle 12 borgate ufficiali, realizzate dal Governatorato di Roma per trasferirvi, tra il 1935 e il 1940, gli sfrattati degli "sventramenti edili" operati da Mussolini al centro di Roma, in particolare delle zone intorno al Campidoglio, via del Teatro di Marcello, Fori Imperiali [1], San Giovanni, Porta Metronia e di viale Castrense. Attraversa varie fasi in particolare gli anni del fascismo con le casette da "sette lire", chiamate così per via del loro costo, costruite in quel periodo prive di bagni, cucine ed acqua corrente. L'esperienza della guerra con la resistenza alle retate nazifasciste. Tutto questo s'intreccia con la profonda identità di borgata degli abitanti che, isolati dal contesto cittadino, trovarono nella Chiesa, in particolare con le suore sacramentine, che contribuiranno con la scolarizzazione, e nel Partito Comunista, con l'organizzazione politica e le lotte per la casa, le principali istituzioni di riferimento. |

[1] |

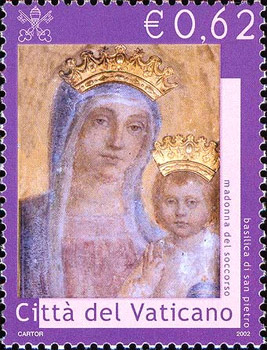

| Santa Maria del Soccorso Secondo l'ordine topografico del catalogo torinese la chiesuola o cappella di S. Mariae De Spatularia era situata non lontano da S. Croce in Gerusalemme. Da una bolla d'Innocenzo III si rileva che le era annesso un ospedale. Sisto IV avrebbe fatto demolire ospedale e chiesa guasti e disabitati, costruendo nel medesimo luogo, nel 1476, una cappella intitolata a S. Maria del Soccorso o del buon Aiuto, che tuttora esiste. |

|

| Ponte Mammolo Il nome 'Mammolo' più che derivare dal nome dalla madre dell'imperatore Alessandro Saverio, Giulia Mammea, sembra derivi dal termine 'mammeus' che è una derivazione da 'marmoreus'. Si dice, infatti, che il ponte originario fosse di marmo [1], anzi meglio di travertino [2]. I resti del ponte si trovano sull'Aniene, lungo il vecchio percorso della via Tiburtina. Durante i periodi di magra del fiume sono ancora visibili i resti in tufo dei piloni che sostenevano il ponte, fatto saltare nel 1849. Il nome 'Mammolo' è stato poi ripreso come nome di uno dei Sette Nani [3] (che non c'entra nulla con il nostro ponte, ma ci piace inserirlo lo stesso). |

[1] [2]  [3]  |

| Rebibbia Rebibbia è un'area urbana di Roma sita sulla via Tiburtina prima del Casale di San Basilio nella periferia nord-est della città. Cominciata a costruire agli inizi del XX secolo, è costituita da case quasi completamente familiari composte principalmente da pochi piani e piccoli giardini, in stile quasi rurale. Le due chiese in via Casal de' Pazzi e piazza Ferriani sono molto semplici, rifacendosi allo stile moderno, quella di piazza Ferriani è addirittura un vecchio garage, riadattato agli inizi degli anni '90. L'omonimo carcere [1] [2] è a forma pressoché quadrangolare con accesso da via Bartolo Longo e dalla via Tiburtina. Rappresenta uno dei principali carceri italiani a livello di sicurezza e di reintegrazione nel sociale dei detenuti, grazie a piani di recupero molto specifici e accurati. A Rebibbia, come testimonia una targa a piazza Ferriani, visse il regista Pier Paolo Pasolini e vi venne ospitato il ribelle ecologista Marco Camenisch. |

[1] [2]  |