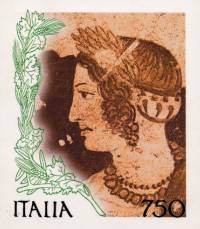

Serie ordinaria ''Donna nell'Arte'' vista dalla Filatelia Tematica

| Soggetto | Materiale |

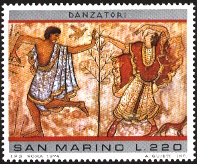

La fanciulla Velca E' nota in tutto il mondo come ''La Fanciulla Velca''. Il suo squisito ritratto è considerato uno dei capolavori dell'arte antica ed è il frammento più ''classico'' di tutta la pittura funeraria etrusca. Si chiamava Velia, Velia Spurinna. Era nipote di Velthur il Grande, che aveva comandato due eserciti etruschi all'assedio di Siracusa e di Ravnthu Thefrinai: era sorella di Avle, l'eroe Tarquiniese che affrontò Roma in campo aperto e la vinse. Sposò Arnth Velcha, appartenente ad un'aristocratica famiglia di magistrati di rango così alto che avevano il diritto di essere scortati dai littori con i fasci di verghe e l'ascia bipenne che, prima a Tarquinia e poi a Roma, furono il simbolo del massimo potere. Maggiori info |

1. Il primo bozzetto realizzato a colori col facciale da 750 lire  2. Tarquinia, ove il frammento fu ritrovato  3. Francobollo che richiama altri pezzi di pittura etrusca |

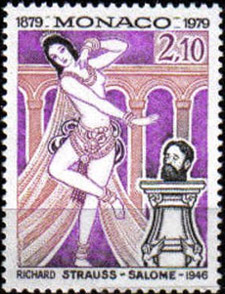

Il banchetto di Erode Il francobollo raffigura un particolare de ''Il Banchetto di Erode e la Danza di Salomè'', uno degli affreschi del coro del Duomo di Prato, realizzato da Filippo Lippi. Il comune di Prato stanzia nel 1452 per gli affreschi della cappella Maggiore di Santo Stefano e la vetrata la somma di 1.200 fiorini, ricevuto nel marzo dello stesso anno il rifiuto dell'Angelico, decide di affidare l'incarico al Lippi, che accetta e si reca a Prato. Gli affreschi sono completati tredici anni dopo, nel 1465 fra interruzioni, richieste di denaro, solleciti, fughe e rinegoziazioni del contratto. Maggiori info |

1. Salomé è forse la più celebre opera del compositore Richard Strauss (prima esecuzione a Dresda nel 1907)  2. Filippo Lippi ha anche affrescato il Duomo di Prato: nella cappella maggiore si trovano le storie dei santi Stefano e Giovanni Battista |

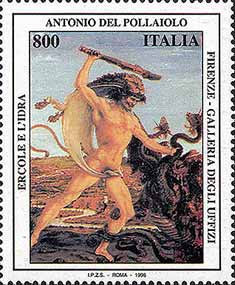

Profilo femminile Il francobollo raffigura il ''Profilo femminile'' dipinto da Antonio Benci, detto il Pollaiolo, attorno al 1470 e conservato presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano. Il personaggio ritratto (non importa chi esattamente sia) è chiaramente un simbolo, è un atto celebrativo di alto prestigio. La scelta del profilo, perfettamente delineato e accentuato da un rigore grafico non comune, ha un significato convenzionale di alto spessore formale: il Pollaiolo apparenta il ceto emergente, la nobiltà feudale, ai classici detentori del potere (di profilo venivano rappresentati imperatori e papi sulle monete). A questo proposito, molto rappresentative sono la capigliatura, l'espressione ferma, quasi severa, lo sguardo diritto a sfidare l'orizzonte, la carnagione perlacea, il prezioso ricamo dell'abito. Maggiori info |

1. Il Pollaiolo ha dipinto anche ''Ercole e l'Idra'' |

Dama con liocorno La ''Dama con liocorno'' dovette essere commissionata in occasione di un matrimonio, come accadeva spesso nel medioevo e nel rinascimento. Raffaello non la portò mai a termine, forse per la morte di uno dei contraenti del matrimonio o semplicemente perché lasciò definitivamente Firenze nel 1506, per trasferirsi a Roma. Furono allora altri pittori a completare il ritratto della bella dama. Lo stile di alcuni particolari farebbe pensare alla mano di Giovanni Antonio Sogliani (un allievo di Lorenzo di Credi). Forse a lui si deve attribuire l'inserzione della figura di un cagnolino che si trova dipinta sotto l'odierno unicorno. Dunque in un primo momento fu eseguito un piccolo cagnolino, simbolo di fedeltà e dunque adeguato al tema del matrimonio, sostituito successivamente da un liocorno, simbolo di purezza e castità. Le analisi a raggi infrarossi hanno permettono anche di valutare i ripensamenti di Raffaello: il disegno originario prevedeva una capigliatura meno voluminosa, una diversa esecuzione della bocca e del naso, oltre che delle spalle, che apparivano più strette. Maggiori info |

1. Ritratto di Raffaello  2. La ''Dama con liocorno'' |

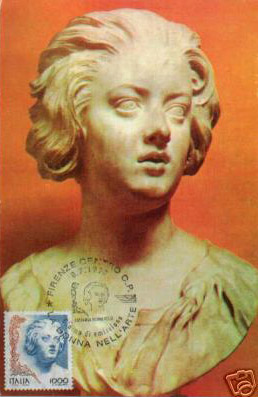

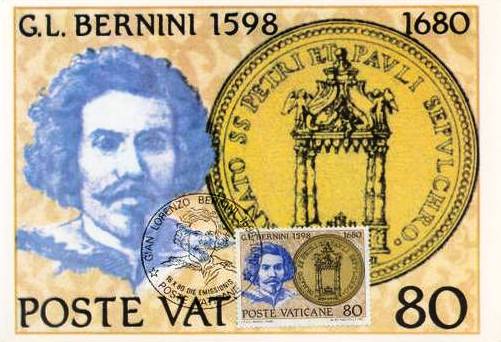

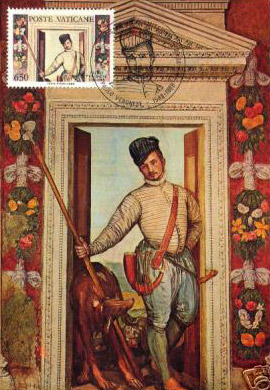

Costanza Buonarelli Il Busto di Costanza Bonarelli è un'opera dello scultore Gian Lorenzo Bernini, eseguita tra il 1636 e il 1638 circa. Il ritratto è realizzato in marmo ed è alto 72 cm. Si trova presso il Museo Nazionale del Bargello di Firenze. La scultura ritrae Costanza Bonarelli, moglie di un allievo del Bernini: il soggetto è insolito, poiché i ritratti marmorei, a quel tempo, erano prerogativa di re e papi. Particolare è anche l'immagine di questa donna con i capelli spettinati e la camiciola aperta sul seno: lo sguardo è fiero e le labbra appena dischiuse. Il busto giunse a Firenze nel 1646, probabilmente come dono al Cardinale Giovan Carlo de' Medici. Già i contemporanei vociferavano sulla scultura e sulle vicende ad essa legate. Sembra che lo scultore fosse innamorato della donna, sposata con un suo collaboratore, Matteo Bonarelli, alle dipendenze di Bernini dal 1636. Questo spiegherebbe perché il Bernini scelse di omaggiare la figlia di uno staffiere con un preziosissimo ritratto marmoreo. Un documento anonimo sostiene che il fratello dello scultore, Luigi, frequentasse la donna: il Bernini lo avrebbe seguito e, avuta conferma del sospetto, lo avrebbe picchiato con una spranga. Sempre secondo la fonte, mandò subito un servitore dalla donna, con l'ordine di sfregiarla. La relazione del Bernini con Costanza trova riscontro anche nella biografia scritta dal figlio Domenico. Maggiori info |

1. Cartolina Maximum della scultura del Bernini  2. Cartolina Maximum della scultura del Bernini  3. Cartolina Maximum del Bernini  4. A Bernini si deve l'altare maggiore della Basilica di San Pietro a Roma |

Lucrezia Panciatichi (cartolina postale) Il Ritratto di Lucrezia Panciatichi è un dipinto di Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, terminato intorno al 1545. E' conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. Lucrezia di Sigismondo Pucci era la moglie di Bartolomeo Panciatichi, un politico ed umanista fiorentino, anch'egli ritratto dal Bronzino in un altro dipinto conservato sempre agli Uffizi. Vasari descrive i due ritratti: ''così naturali che sembrano veri''. Il ritrarre indumenti e monili raffinati è inteso non solo per sottolineare l'elevata posizione della donna, ma anche per mostrare la sua personalità attraverso un complesso sistema di simboli (come per esempio nell'incisione sul monile d'oro al collo della frase ''Amour dure sans fin'', un riferimento per l'amore segreto con il Gran Duca di Firenze, Cosimo I de' Medici, nel 1547). Maggiori info |

1. Cosimo I de' Medici circondato dai suoi artisti, in un dipinto del Vasari  2. Il ritratto è conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze |

Proserpina Il francobollo rappresenta un particolare del frammento di una statua femminile in terracotta, risalente al III secolo a.C., forse pertinente ad un tempio di Luceria Apula, rinvenuto tra gli ex voto di una stipe votiva e conservato presso il Museo civico Giuseppe Fiorelli, in Lucera (Foggia). Proserpina era figlia di Cerere; rapita da Plutone re dell'Ade mentre coglieva i fiori sulle rive del lago Pergusa ad Enna, la trascinò sulla sua biga trainata da quattro cavalli neri, ne divenne la sposa e fu regina degli Inferni. Dopo che la madre ebbe chiesto a Zeus di farla liberare, poté ritornare in superficie, a patto che trascorresse sei mesi all'anno ancora con Plutone. I Greci si spiegavano così l'alternarsi delle stagioni. Maggiori info |

1. Cerere, madre di Proserpina  2. Lucera, città dove è attualmente conservata la statua in terracotta di Proserpina |

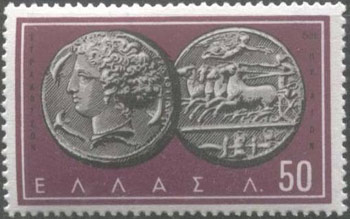

Tetradramma di Eumene Il francobollo rappresenta un profilo femminile, particolare del dritto della moneta siracusana ''tetradramma'' realizzata nella metà del secolo V a.C. dall'incisore Eumene. In Sicilia ed in Magna Græcia è tutto un fiorire di zecche e di monete, con una ricchezza, un'eleganza, una varietà e, diremmo addirittura, una carica di sensualità ignote alla madrepatria. Tali talenti artistici rimangono purtroppo anonimi nella maggioranza dei casi. Capita tuttavia che, come premio alla loro bravura, si conceda agli artisti di firmare alcune fra le monete più belle d'argento e d'oro: Eumene, Frigillo, Eracleide, Aristosseno hanno potuto così tramandarci i propri nomi oltre alle loro opere straordinarie. Maggiori info |

1. Monete siracusane riproducenti Arethusa e una quadriga  2. Una moneta siracusana è il soggetto della serie ordinaria più longeva della Repubblica Italiana |

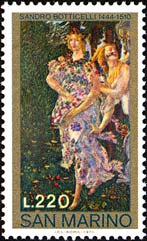

La Primavera Il francobollo rappresenta un particolare de ''La Primavera'' di Alessandro Filipepi detto il Botticelli, opera realizzata a tempera su tavola di cm 203x314, di datazione incerta (fra il 1477 ed il 1490), destinata originariamente alla villa di Castello (probabile collocazione iniziale assieme alla La nascita di Venere), ed oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze. In particolare, il francobollo riproduce Flora, unica del gruppo che guarda direttamente l'osservatore e sembra intenta a spargere i suoi fiori all'esterno della scena. Flora è la dea romana e italica della fioritura dei cereali e delle altre piante utili all'alimentazione, compresi vigneti e alberi da frutto. Col tempo venne intesa come dea della primavera. A Roma il suo culto pubblico era curato dal Flamen florealis, uno dei dodici flamini minori. Flora, inoltre, è tra le divinità che venivano invocate dai fratelli Arvali nelle loro cerimonie. Maggiori info |

1. Particolare completo di Flora nel dipinto di Botticelli  2. Ritratto di Alessandro Filipepi detto il Botticelli |

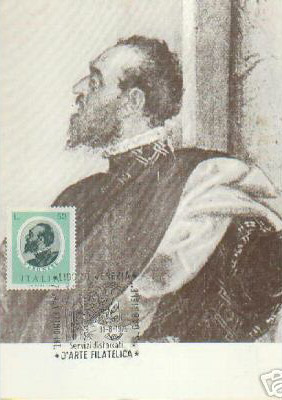

Cortigiane La vignetta del francobollo raffigura un particolare del dipinto ''Cortigiane'' realizzato dal pittore Vittore Carpaccio e conservato nel civico museo Correr, in Venezia. Le Cortigiane era uno dei dipinti più misteriosi del mondo: tutto in esso era controverso, dall'identità delle donne dipinte all'epoca dell'esecuzione, come il significato stesso della scena. In seguito a studi accurati, si è scoperto che il quadro è in realtà la metà inferiore di una scena di caccia nella laguna veneta, e raffigura due dame aristocratiche, e non due cortigiane, in attesa del ritorno dei propri compagni dalla caccia. La metà superiore del quadro è a Malibu, in California, nella collezione Getty; le due parti sono state esposte assieme nel 1999, in occasione della mostra Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Dürer, Bellini e Tiziano. Maggiori info |

1. Vittore Carpaccio, autore del dipinto ''Cortigiane'' |

L'Antea Il francobollo rappresenta il dipinto ''Ritratto di giovane donna'' detta ''Antea'' di Francesco Mazzola detto Parmigianino, realizzato tra il 1524 e il 1527 e conservato nel Museo e Gallerie nazionali di Capodimonte, in Napoli. Nella Descrizione della ducale galleria di Parma (1725) è ricordato come il ''ritratto dell'Antea'' o ''dell'innamorata del Parmigianino'', d'una cortigiana cioè celebre, vissuta a Roma nella prima metà del Cinquecento e citata dal Cellini e dall'Aretino. La validità di questa identificazione è stata molto discussa e il dibattito si è intrecciato con quello della datazione della tela, che i più ritengono assai difficilmente eseguita a Roma, negli anni in cui Parmigianino avrebbe potuto amare e ritrarre la giovane donna (1524-27). Anche l'aspetto ''virginale'' della fanciulla ed il suo curioso abbigliamento – un contradditorio insieme di ''lusso'', i tanti gioielli, la veste di raso, la stola di martora o di zibellino, e di elementi popolari, come il grembiale o ''zinale''- hanno condotto ad altre interpretazioni: si tratterebbe della figlia, della donna o della serva di Parmigianino, o ancora di Pellegrina Rossi di San Secondo o d'un'altra ignota nobile parmense. Maggiori info |

1. Particolare completo di Antea nel dipinto del Parmigianino |

Principessa di Trebisonda Il francobollo raffigura un particolare dell'affresco ''S. Giorgio e la principessa di Trebisonda'', realizzato dal pittore Antonio Pisano detto il Pisanello, nella Cappella Pellegrini della Basilica di Santa Anastasia a Verona. Antonio Pisano, detto il Pisanello, fu pittore e medaglista insigne, figlio di Puccio da Pisa, drappiere, e di Isabetta di Nicolò veronese. Nacque a S. Vigilio e, artista assai dotato, fu il genio della pittura veronese del '400. Fondata dai Greci di Mileto nell'VIII secolo a.C. con il nome di Trapezunte, sotto il dominio romano (dal 64 d.C.) Trebisonda fu un'importante base navale sul Mar Nero, facente parte della provincia di Galatia. Nel 258 venne saccheggiata dai Goti e, sotto l'Impero Romano d'Oriente, riuscì a mantenere l'importanza dei suoi mercati tra Medio Oriente e Turchia. Dopo la quarta crociata, nel 1204 fu capitale dell'Impero di Trebisonda, uno stato formato da Alessio Comneno, fino al XV secolo, quando venne conquistata dall'Impero Ottomano. Maggiori info |

1. La città di Trazbon (Trebisonda) oggi |

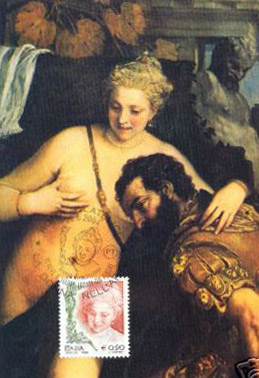

Venere e Marte Il francobollo raffigura un particolare del dipinto ''Venere e Marte legati da Amore'' realizzato dal pittore Paolo Caliari detto il Veronese e conservato presso il Metropolitan Museum of Art, in New York. Paolo Caliari, detto il Veronese, nacque a Verona nel 1528. Nel 1553 riceve l'incarico insieme allo Zelotti di dipingere tele a soggetto allegorico per le tre sale di Palazzo ducale a Venezia. A partire dal 1555 si stabilisce a Venezia. Verso il 1560 lavora per numerose famiglie patrizie che gli commissionano affreschi, ritratti e in generale dipinti destinati alla devozione privata o alle chiese. Nel 1580 Veronese si concentra su tele di piccole dimensioni come Marte e Venere incatenati da Amore e Venere e Adone dormiente. Le sue ultime opere sono caratterizzate da una maggiore intensità e una un colorismo più velato rispetto ai dipinti precedenti. Maggiori info |

1. Cartolina Maximum con la riproduzione del dipinto intero dal quale è stato tratto il particolare  2. Cartolina Maximum con autoritratto del Veronese  3. Cartolina Maximum con autoritratto del Veronese  4. Il Veronese ha dipinto tre sale del Palazzo Ducale di Venezia |

Nettuno offre doni a Venezia Il francobollo raffigura un particolare del dipinto ''Nettuno offre doni a Venezia'' realizzato dal pittore Giambattista Tiepolo ed esposto nella sala delle Quattro Porte del palazzo Ducale, in Venezia. E' un'opera che intende glorificare la città di Venezia ed è tipica della pittura veneziana. Notiamo, però, che il Tiepolo, che dipinse questa unica opera per il Palazzo Ducale, rappresenta insolitamente un Nettuno e un leone di San Marco vecchi e sottomessi. Infatti il leone è tanto mansueto che Venezia può appoggiare una mano sulla sua testa. Venezia appare invece vestita riccamente secondo la moda del '500, è ricoperta di gioielli; nella cornucopia di Nettuno si vedono perle e coralli che dimostrano come il mare è stato la causa principale della ricchezza e grandezza della Serenissima che nel '700 era in declino. Per la figura di Venezia, Tiepolo utilizzò la stessa modella che compare nel ''Ritratto di giovane donna con pappagallo'', oggi ad Oxford. Maggiori info |

1. Ritratto di Giambattista Tiepolo  2. Nettuno nella sua fontana a Bologna |

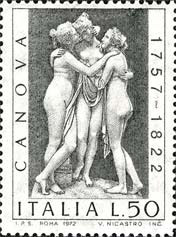

Ebe Il francobollo raffigura un particolare della scultura ''Ebe'' realizzata da Antonio Canova nel 1816 e conservata presso la Pinacoteca di Forlì. Ebe era la dea greca dell'eterna giovinezza, figlia di Zeus e di Era. Il suo compito nell'Olimpo era di versare il nettare e l'ambrosia agli dei. In suo ricordo è rimasto questo nome augurale che significa appunto ''giovinezza''. Già in disegni del 1783-'85, il Canova studiava motivi di figure femminili in movimento; nel primo decennio del nuovo secolo dipinse tutta una serie di tempere in stile pompeiano che sviluppavano in ritmi molteplici lo stesso motivo, cui ritornava successivamente, in scultura, con varie danzatrici, da quella con le mani sui fianchi, ora a Leningrado (1806), a quella con il dito al mento, all'altra con i cembali (1808-'9); ma fin dal 1796 aveva modellato un'elegante, lieve immagine di Ebe (attualmente in Germania) che suscitò enormi entusiasmi tanto che lo scultore dovette replicarla più volte: nel 1801 per l'imperatrice Giuseppina (ora a Leningrado), nel 1814 per il Lord Cawdor (a Chatsworth), nel 1816 per Veronica Guerrini. è, questa ultima, la versione di Forlì, nella quale il Canova, come nell'esemplare inglese, oltre alle sottili varianti che continuamente apportava alle sue invenzioni, introdusse un elemento nuovo ed inatteso, la policromia a colori tenui e sfumati. Maggiori info |

1. Busto di Antonio Canova  2. Altra scultura femminile di Canova: ''Le tre grazie'', conservate nel museo di Leningrado |

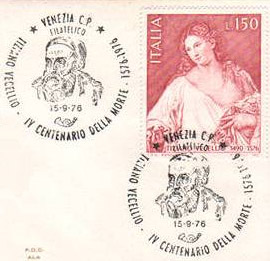

Venere di Urbino Il francobollo raffigura un particolare del dipinto ''Venere di Urbino'' di Tiziano Vecellio, realizzato nel 1538 e conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Il dipinto rappresenta una giovane donna nuda semidistesa su un letto in una casa patrizia; sullo sfondo si vede una finestra e due fantesche che riassettano. Ai piedi del letto dorme un cagnolino, a significare che la donna rappresentata non è una dea. La maggior differenza con la venere del maestro è la consapevolezza e la fierezza della propria bellezza e della propria nudità: la donna è sveglia e guarda in modo deciso chi la osserva. Il colore chiaro e caldo del corpo contrasta con lo sfondo e con i cuscini scuri; la fuga prospettica è verso destra, sottolineata dalle fantesche e dai toni sempre più freddi, che fanno risaltare la donna, posta su una linea obliqua. Maggiori info |

1. Tiziano Vecellio, autore del dipinto ''Venere di Urbino'' |

Regina di Saba Il francobollo raffigura un particolare del ciclo di pittura murale ''La leggenda della Vera Croce'', realizzato da Piero della Francesca intorno alla metà del 1400 nella Cappella Bacci del coro della Chiesa di San Francesco in Arezzo. Nel 1447 la famiglia aretina Bacci affidò al pittore Bicci di Lorenzo l'incarico. Nel 1452, alla morte di Bicci, erano stati dipinti nella grande volta a crociera soltanto i quattro Evangelisti, il prospetto dell'arco trionfale con il Giudizio Universale e, nell'intradosso dell'arco, due Dottori della Chiesa. Piero della Francesca proseguì i lavori iniziando appunto dalla parte interrotta. Makeda è la Regina di Saba citata nel primo libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache della Bibbia, nel Corano e nella storia etiope. Saba era un antico regno che l'archeologia moderna situa in Etiopia o in Yemen. Nei testi biblici non viene mai nominata, il nome Makeda proviene dalla tradizione etiope e quello di Bilqis dalla tradizione araba (ma non dal Corano). È stata chiamata anche Nikaule o Nicaula. Maggiori info |

1. Piero della Francesca ha dipinto anche la Sacra Conversazione conservata nella Pinacoteca Brera di Milano |

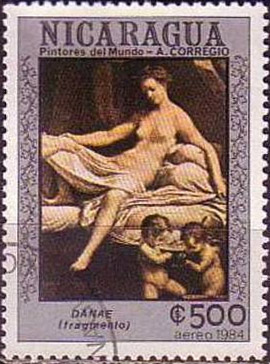

Danae Il francobollo raffigura un particolare del dipinto ''Danae'' di Antonio Allegri detto il Correggio, realizzato tra il 1531 e il 1532 e conservato nella Galleria Borghese di Roma. Il capolavoro del Correggio raffigura una delle quattro storie delle Metamorfosi ovidiane con gli amori di Giove, commissionati nel 1531 circa da Federico II Gonzaga a Mantova per donarli a Carlo V (le altre scene a Vienna, Kunsthistorisches Museum, e alla National Gallery, Londra). Giove, tramutato in pioggia d'oro, viene accolto da Amore e Danae, mentre gli eroti (uno amor celeste con le ali mentre l'altro è terrestre) provano con la pietra da orafo la qualità della lega metallica della punta della freccia amorosa. Maggiori info |

1. Particolare completo della Danae, il capolavoro del Correggio |